Это отрывок из интервью, взятого у художника Марка Шагала Жаком Шанселем для радио и опубликованного в 1971 году в «Сборнике радиопередач».

Неустанно работать

— Мало людей, к которым можно обратиться со словом «мэтр» без малейшего желания польстить, из уважения. Шагал, вы — один из таких людей. Ваше, имя покрыто славой.

— Зачем говорить о славе в связи со мной? Да, правительство Франции осыпало меня почестями, власти очень любезны со мной. Однако я сам живу в постоянном сомнении, оно съедает меня. Если обо мне хорошо отзываются, я быстро забываю об этом, если хорошо пишут, я, к несчастью, не очень верю. Но если кто-то бранит меня, я принимаю его слова всерьез…

— Вы один из самых старых художников в мире…

— Не будем говорить о возрасте. Я знаю, что стар. Очень стар. Я помню об этом.

— Однако вы выглядите человеком, находящимся в полном здравии.

— Я не пью, не объедаюсь. Не ложусь слишком поздно спать. Раньше любил работать по вечерам, но это было давно, очень давно. Сейчас я стараюсь не возвращаться из мастерской поздно, моя жена рада, когда я прихожу пораньше.

— Вы часто волнуетесь?

— Все время. Мать рассказала мне, что когда я появился на свет, город охватил огромный пожар и чтобы нас с матерью спасти, кровать, в которой мы оба лежали, переносили с места на место. Может быть, поэтому я постоянно взволнован.

Но в общем я человек веселый и часто улыбаюсь. Я люблю людей и стараюсь не жаловаться. Конечно, мне становится невесело, когда я, читая газеты, узнано, что сегодня творится в мире. Но молодежь мне нравится.

— Какая она, по-вашему, сегодня?

— Я ей завидую. Правда, сегодня, все молодые люди спорщики, они готовы пререкаться по любому поводу. Но я тоже когда-то был спорщиком. Еще до войны 1914 года. Как и мои, друзья Сандрар и Делонэ. Мы даже носки носили разных цветов, один у меня был красным, другой, кажется, синим. Я надевал зеленую куртку и начинал спорить.

Молодым людям я готов простить все, даже то, что мне кажется странным: они теряют время. В самом деле, молодость всегда вызывает симпатию.

— Вам ближе люди, которые постоянно работают?

— Да. Нужно работать, неустанно работать. Нельзя достигнуть идеала без работы. Для того чтобы создать произведение искусства, необходимо отдавать себя работе на все 400 процентов, даже больше. Если вы выкладываетесь на 90 процентов, значит, вы неталантливы. В любой профессии работать нужно на пределе, отдаваясь ей целиком. Не ради денег — ради качества. Качество придает смысл жизни.

Насколько молодые люди были бы счастливее, если бы умели работать, работать по-настоящему. Думаю, что сегодня им не хватает именно этого.

— Что вы думаете о современной эпохе? Вы с ней в согласии?

— Я не люблю подобных вопросов. Мне нравится делать взбалмошные вещи, требующие фантазии, — писать картины, книги, поэмы. Сегодня же взбалмошность и фантазия выливаются в то, что один обливает другого грязью. Я не вижу в этом ничего интересного.

Из книг, газет, по радио — отовсюду узнаешь, что убивают, убивают и снова убивают. Крайне редко по радио можно услышать, что кто-то написал гениальную поэму…

Снова и снова войны. Почему бы людям не читать Шекспира, не смотреть Рембрандта. Почему бы им не ходить в музеи, не увидеть своими глазами, что и как было сделано.

На концертах слушают Моцарта, затем выходят из зала и оказываются на войне. Бесконечная глупость, одно и то же…

— Вы только что вспоминали о своей молодости. Наверное, это было прекрасное время?

— Конечно. Когда мне было двадцать, я тоже выкидывал номера. Я был крайне влюбчив и терял массу времени. Я влюблялся и забрасывал свои картины. Вероятно, не стоит об этом говорить.

Я был не просто романтиком, я был романтиком с головы до пят, правда у себя в мастерской я работал…

По тем временам я был очень богат — в моем распоряжении было 125 франков в месяц. Помню, как однажды я пришел за ними, в банк и меня спросили, в каком виде я хочу их получить, в золоте или в бумагах? Я попросил дать мне их в бумагах, потому что иначе я их потеряю. В золоте это было пять маленьких монет величиной с мой ноготок. Я боялся их посеять.

Тогда в квартале Рюш жили Модильяни, Сутин и многие другие. Так как среди нас всех я был самым богатым, часто ко мне стучали в дверь и говорили: «Шагал, дай мне на маленький бифштекс». Затем шли и покупали телячью печень. Единственная вещь, которую я умел хорошо готовить, была телячья печень. Часто приходил Сандрар. Я предлагал ему завтрак. За один франк в те времена можно было позавтракать.

Ночь напролет я работал, днем вышагивал по улицам, ходил на выставки, в музеи и возвращался, чтобы ночь поработать.

— Вы очень рано увлеклись живописью?

— В школе я неплохо учился, но заикался. Когда-то меня укусила собака. Я заикался и не знал, как мне быть. Однажды один из учеников показал мне черно-белый рисунок. Я спросил его: «Что это такое?» Он ответил: «Ты можешь пойти в библиотеку, взять картинку и перерисовать ее». Тогда я понял, что тоже могу худо-бедно рисовать и это мне подходит.

— Вы довольны сегодня собой?

— Если моя жена счастлива, я тоже счастлив, я улыбаюсь.

— Вы говорили: «Мои дни проходили на площади Согласия и в Люксембургском саду, я видел Дантона и Ватто. Париж, ты мой второй Витебск».

— Так что же вы все-таки хотите узнать от меня? Я пишу картины, и на моих картинах, если вы чувствуете их, есть все. Мне нечего добавить. Нужно только продолжать работать

Если в произведении искусства нет чего-то ирреального, оно нереально. Я сказал это мальчишкой, в 20 лет, когда меня спросили: «Но как это понять? Почему мертвые у вас лежат на улице, а на крыше у вас музыкант?» Что я должен объяснить? Я так чувствовал. Чувствовал, что мир стоит вверх дном.

Ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожащая сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.

Как в жизни, так и в искусстве нам нужны взбалмошные и фантастические вещи. Только не надо им специально выучиваться, не надо их насаждать.

Я не заканчивал никаких специальных курсов. Знания входят в нас с рождением, вместе с кровью. Для того, чтобы научиться чему-либо, необязательно ходить в университет. Учатся прежде всего у своих родителей. Отец и мать были моей школой. Я учился, когда смотрел на своего отца и видел, как тяжело он работает, как пьет чай, курит, как он устает. Учился, когда видел свою мать, стряпавшую на кухне для восьмерых детей. Затем я вырос и увидел небо, его ночь, увидел молоденьких девушек, настолько прелестных, что я ни за что не решился бы до них дотронуться. Все это — моя школа. И все это есть на моих картинах.

— Вы, должно быть, умеете необыкновенно видеть?

— Нет, я не Эйнштейн. Недавно по телевизору показывали Эйнштейна. Он действительно необыкновенный человек! Я же просто человек. Я не умею ни воровать, ни убивать. Я люблю людей, работаю почти бесплатно, ничего не требую.

— Однажды вы сказали: «Я приехал в Париж за синим цветом». Есть цвета, которые принадлежат определенным странам?

— Да, конечно. Определенным странам и определенным людям. Не знаю почему, синий — мой цвет. Быть может, человеку с рождения соответствует какой-то цвет.

— Вы сказали, что ничего не кончали. Все, что вы умеете, вы узнали на улице, глядя на людей?

— Да. Сначала — дома, у родителей, затем — во Франции. Примерно в 1910–1911 годах я увидел художников, работающих на рынке. Мне очень нравится их метод.

Достаточно взглянуть на картины Шардена, Пуссена или Моне. В этом — Франция!

— Вам приходилось завидовать?

— Я завистлив. Это так. Я. завидую Моцарту, Рембрандту, Гойе — из-за некоторых его картин. Я завидую Тициану в старости. Я завидую вам, вашей молодости…

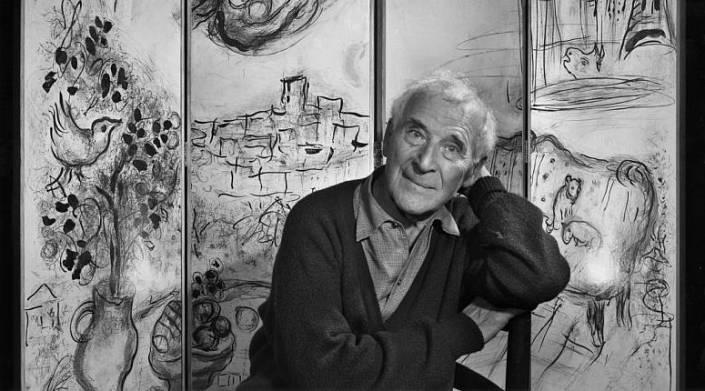

Фото Юсуфа Карша